Camille Renaud

Content Marketing Manager

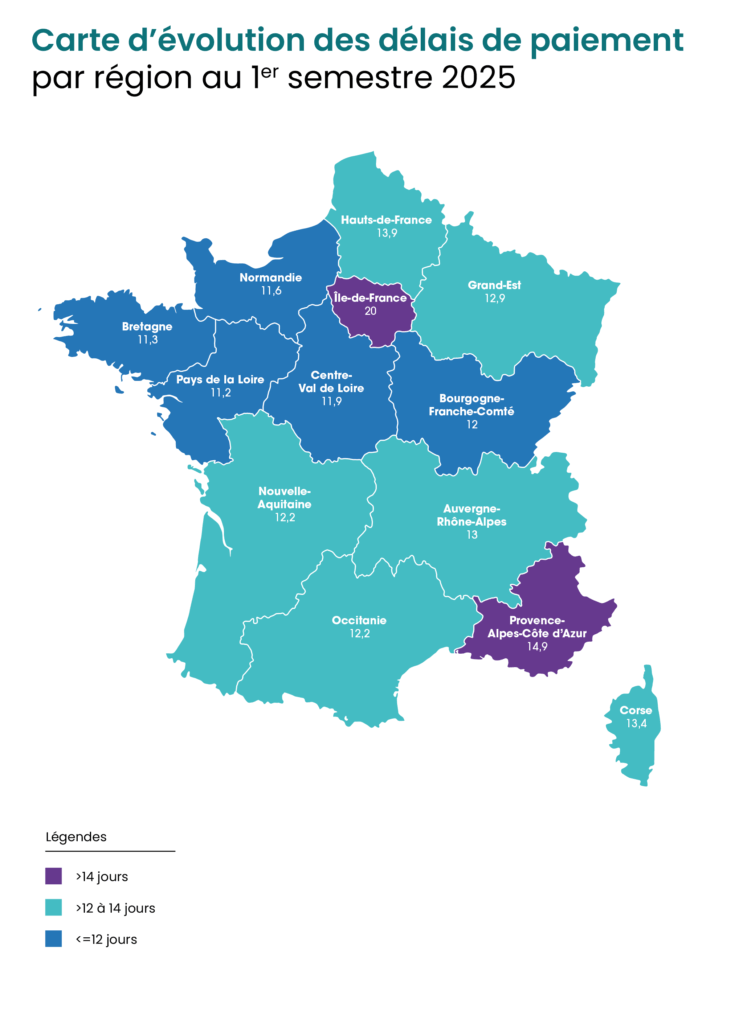

Les délais de règlement des factures continuent de s’allonger en Europe et particulièrement en France au premier semestre 2025, dépassant désormais 14 jours de retard de paiement, une évolution préoccupante pour les fournisseurs et sous-traitants.

Découvrez les chiffres issus de la dernière étude Altares.

Un contexte économique tendu qui allonge les délais de paiement

Entre croissance économique en berne, tensions sociales et incertitudes politiques, les entreprises et les administrations publiques cherchent à préserver leur trésorerie. Le crédit-fournisseur devient un levier de gestion financière, mais se traduit par une hausse des retards de paiement.

En un an, la France a enregistré la plus forte dégradation des délais de paiement d’Europe, avec un allongement d’une journée. Désormais, moins d’une organisation sur deux règle ses fournisseurs en temps et en heure (45,2 %).

Des retards de paiement en hausse en France, dans le public comme dans le privé

- Secteur privé : les délais atteignent en moyenne 13,3 jours, contre 12 jours début 2024.

- Secteur public : la situation est encore plus critique avec près de 15 jours de retard, et même plus de 21 jours dans les hôpitaux et 25 jours dans les services déconcentrés de l’État.

- Grandes organisations : les structures de plus de 1 000 salariés affichent plus de 20 jours de retard, une tendance qui fragilise particulièrement les TPE et PME fournisseurs.

Retards de paiement : la France décroche face à ses voisins européens

En comparaison avec les autres pays européens, la France (14,1 jours) se situe au-dessus de la moyenne (14 jours).

- Portugal : 24 jours, le record européen.

- Italie : 17 jours, un chiffre élevé malgré la mise en place précoce de la facturation électronique.

- Espagne : 14,9 jours, se rapproche dangereusement du niveau français.

- Royaume-Uni : des retards contenus juste sous 13 jours.

- Pays-Bas : restent le modèle de rigueur avec seulement 3 jours de retard en moyenne.

De fortes disparités sectorielles en France

Les secteurs les plus en difficulté

Certains secteurs connaissent des retards de paiement particulièrement marqués, pesant sur la trésorerie des entreprises concernées :

- Immobilier : près de 29 jours de retard pour les agences.

- E-commerce : au-delà de 30 jours en moyenne.

- Restauration et CHR : plus de 20 jours dans la restauration.

- Santé publique : hôpitaux à plus de 21 jours, services sociaux proches de 28 jours.

Les secteurs les plus vertueux

À l’inverse, d’autres filières se distinguent par leur discipline et leur capacité à maîtriser les délais de règlement :

- Bâtiment : autour de 8 jours, en amélioration.

- Industrie manufacturière : souvent sous la moyenne nationale, avec des filières comme la plasturgie ou la métallurgie qui paient en moins de 10 jours.

- Automobile : résistante avec un délai autour de 12 jours.

Les conséquences pour les entreprises françaises

Les retards de paiement représentent un frein majeur à l’investissement, à la croissance et à l’emploi. Pour de nombreuses TPE et PME, ils entraînent des tensions de trésorerie, et une fragilisation financière et même une usure psychologique face à la multiplication des relances.

L’augmentation des « grands retards » (plus de 30 jours) est également préoccupante : plus de 9 % des acteurs accusent désormais des retards supérieurs à un mois, un record depuis quatre ans.

La facturation électronique : une solution d’avenir ?

La généralisation progressive de la facturation électronique pourrait améliorer la situation, en garantissant des factures conformes et plus facilement traçables. Cependant, souligne Thierry Millon, directeur des études Altares, les mauvais payeurs trouveront toujours des prétextes pour différer leurs règlements. L’enjeu sera donc d’accompagner les bons élèves et de renforcer les sanctions contre les retardataires chroniques.

Le retard de paiement des entreprises en France atteint un niveau préoccupant en 2025, avec une moyenne de 14,1 jours et une tendance nettement plus défavorable que dans la plupart des autres pays européens. Dans ce contexte, la mise en place de pratiques plus rigoureuses et la généralisation de la facturation électronique apparaissent comme des leviers essentiels pour sécuriser les trésoreries et restaurer la confiance dans les échanges économiques.